Altes Württemberger Wappen an der Südwestecke Geviertes Herzogswappen am Portal des Westflügels Peter und Paul in der Mauer neben dem Gartenportal Treppe zum Dachstock Gotisches Türgewände im Obergeschoss zwischen den beiden Gebäudetrakten. Unten: Profilierung des Gewändes Durchgang im EG vom Westflügel in den Nordflügel Gewölbe über der Kellertreppe Herrschaftliche Kellertreppe mit monolithischen Stufen Pfarrhaus Markgröningen

|

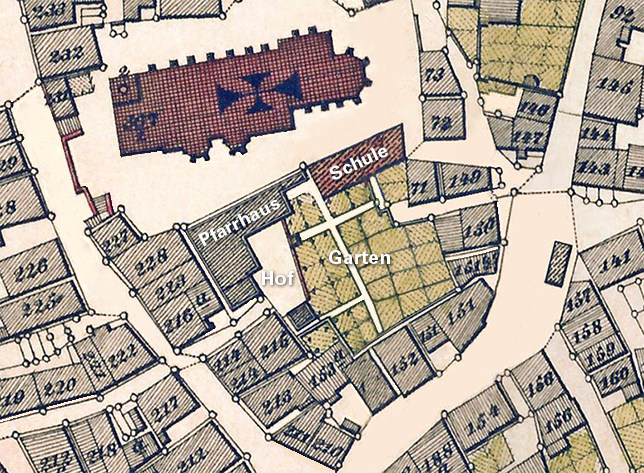

AGD-Thema des Jahres 2017: Anlässlich des Reformationsjahres und weil dessen Sanierung ansteht, hat die Internet-Redaktion das Anwesen des evangelischen Pfarrhauses I zum Thema des Jahres 2017 auserkoren. Das Gebäude Kirchplatz 9 wurde im 16. Jahrhundert auf geschichtsträchtigem Grund in seiner jetzigen Form errichtet: Hier bestand einst ein Herrenhof, die Keimzelle der später zur Stadt mit Burg ausgebauten Siedlung. Mit dem eingefriedeten Pfarrgarten ist das große Anwesen 55 Meter lang und 44 Meter breit. Beim Bau des evangelischen Gemeindehauses wurde der nordöstliche Teil des Pfarrgartens 2002 überbaut. Danach wurde die südliche Umfassungsmauer großteils abgerissen, um den Anliegern den Bau von Balkonen zu ermöglichen. Für den AGD waren das „geschichtsvergessene Eingriffe” in eine vermutlich weit über tausend Jahre erhaltene Struktur. Im Zuge von Sanierung und Umbau befürchtet der AGD weitere Eingriffe. Vom Herrenhof zum Pfarrhaus Bereits in alemannischer Zeit gab es um die wasserreiche Senke des Wetteplatzes eine Siedlung, die sozusagen die Urzelle Markgröningens war. In privilegierter Lage unterhalb eines Vorgängerbaus der Bartholomäuskirche darf man sich den dazu gehörigen Herrenhof vorstellen. Römische Kleinfunde, die beim Neubau des benachbarten Gemeindehauses zutage traten, lassen vielleicht sogar auf eine römische Villa Rustica auf diesem Gelände schließen. Ludwig Heyd zitiert in seiner Stadtchronik Martin Crusius: „Im Schloß, wo die alten Grafen residiert haben, wohnt anitzo der Stadtpfarrer.“ Zu seiner Zeit wohnte der Pfarrer im Pfarrhaus an der Südseite der Kirche. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in dieser für Herrenhöfe typischen Lage an der aufgeschütteten Plattform für die Kirche der Herrenhof der Grafen von Grüningen stand. Wie heute noch hatte das ummauerte Anwesen zwei Zugänge: vom früheren Marktplatz an der Wette und von der einstigen Feldseite her, wo beim Stadtausbau die Vollandgasse angelegt wurde. Tatsächlich findet sich auf der Rückseite des Pfarrhauses im steinernen Unterbau ein Wappen, das drei Hirschstangen zeigt. Es entspricht dem Wappen auf der Grabplatte von Graf Hartmann III. (+1280) in der Bartholomäuskirche, das als die älteste steinerne Darstellung des Württemberger Wappens gilt. 1295 mussten die Erben von Hartmann III. ihr Dominium samt Herrenhof und Patronatsrecht an der Bartholomäuskirche an König Adolf von Nassau veräußern. 1336 kam das Anwesen zusammen mit Fahne, Burg, Stadt und Patronatsrecht wieder in württembergische Hände. Der ehemalige Herrenhof wird nun als Meierei für die Pfarrstelle gedient haben. Diese musste aus der zum Pfarrgut gehörenden Landwirtschaft und aus Abgaben finanziert werden. Ein zweites Württemberger Wappen findet sich über dem Eingangsportal des giebelständigen Westflügels. Es ist geviert und zeigt außer den drei Hirschstangen die Rauten von Teck, die mit Grüningen verbundene Reichssturmfahne und die Mömpelgarder Barben. Nachdem er das Land 1534 zurückerobert hatte, führte Herzog Ulrich in Württemberg die Reformation ein. Sein zu Initialen verkürzter Wahlspruch V. D. M. I. E. (Verbum Dei Manet in Eternum = das Wort Gottes währt in Ewigkeit) steht zusammen mit der Jahreszahl 1544 im Spruchband über dem Wappen. Wahrscheinlich darf man dieses Pfarrhaus daher als das älteste evangelische in Württemberg betrachten. Besser als vom Kirchplatz her kann man seine ehemalige Bedeutung als Herrenhaus von der Gartenseite her erkennen. Vor allem die mächtigen Mauern überzeugen. In einem Vorläuferbau dieses Pfarrhauses residierte vermutlich auch Stadtpfarrer Dr. Reinhard Gaißer zwischen 1513 und 1521 und 1530 bis 1534 als Dekan des Landkapitels Grüningen. Dieser Reformtheologe ließ sich von der Universität Tübingen in die Stadtpfarrei von Grüningen versetzen, um zur Kirchenreform beizutragen. So unterstützte er die aufbegehrenden Bürger gegen die frühkapitalistisch agierende Ehrbarkeit und wurde als intellektueller Kopf der Rebellion des „Armen Konrads“ zum Gegenspieler von Ambrosius, Philipp und Aberlin Volland, dreier Repräsentanten eines sehr reichen und einflussreichen Grüninger Patrizier-Geschlechts. Auch der Theologe und Historiker Ludwig Friedrich Heyd war hier in diesem Pfarrhaus ab 1824 bis 1852 als evangelischer Pfarrer tätig. Er publizierte mehrere Werke zur württembergischen Landesgeschichte und damit verbunden auch zu den Grafen von Grüningen und zur Geschichte der vormaligen Oberamtsstadt Markgröningen. Sanierung und Umbau Dokumentation Pfarrhof und Pfarrgarten in einem Stadtplanausschnitt aus den 1880er Jahren (Anklicken zum Vergrößern) Liste der Pfarrer ab Reinhard Gaißer (1533-2017). Manuskript im Pfarrhaus I (anklicken zum Vergrößern) Literatur Siehe auch: Kirchliche Verwaltung |

Nordfassade des L-förmigen Pfarrhauses am Kirchplatz – vom Hochwachtturm gesehen

Blick vom Pfarrgarten auf den Westflügel mit massiven Mauern und Württemberger Wappen Blick vom Pfarrhof auf den Nordflügel

Ansicht vom Kirchplatz (von Nordwesten) mit der abgerissenen Deutschen Schule (links)

Einmalige Perspektive von Osten, als die Deutsche Schule abgebrochen war (2001)

Pfarrgarten vom Westflügel

Östlicher Teil des Pfarrgartens

Abgerissene Pfarrgartenmauer vor dem Selbanderhaus in der Wettegasse (1998) Waschhaus im Wirtschaftshof Pfarrhaus Markgröningen

|

||||||||||||||